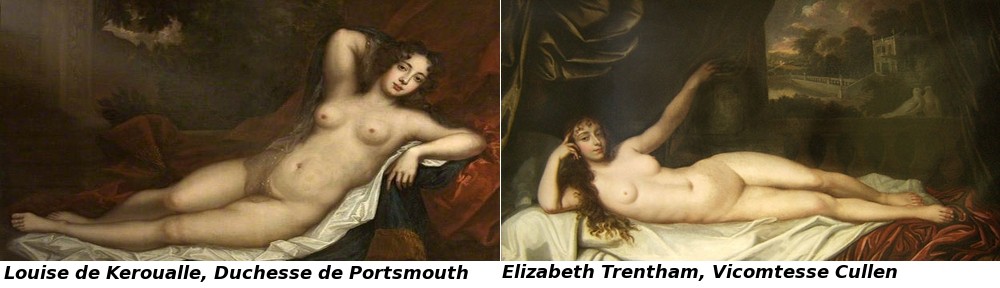

Portrait vers 1670 par Pierre Mignard

Portrait vers 1670 par Pierre Mignard

Née le 2 décembre 1646 à Paris

Baptisée à l’église Saint Sulpice de Paris le 15 mars 1647

Décédée le 28 février 1684 à Paris

Enterrée à l’église Saint Eustache de Paris

Gabrielle Louise Marguerite de Rouvroy de Saint Simon est la demi sœur du mémorialiste Louis de Saint Simon, 2ème duc de Saint Simon. Elle était issue du premier mariage de leur père Claude de Rouvroy de Saint Simon, 1er duc de Saint Simon (1607-1693) et de sa première épouse Diane Henriette de Budos marquise de Portes (1629-1670). De ce premier mariage le père du mémorialiste eut trois enfants : Gabrielle Louise (en 1646), Louis (né en 1650, mort un an plus tard) et Marie Madeleine (née en 1659 et morte en 1665). A sa naissance, Gabrielle Louise Marguerite eut comme parrain le Grand Condé, Louis de Bourbon Condé et sa marraine fut Charlotte Marguerite de Montmorency, la mère du Grand Condé.

Portrait par Mignard vers 1670

Portrait par Mignard vers 1670

Ses parents vont chercher un bon parti pour leur fille ainée ; comme elle est fille de duc, ils vont lui chercher un duc comme époux de préférence du même âge que leur fille. Ils vont trouver la perle rare en la personne du frère de la dernière maréchale de Villeroy, c’est-à-dire Marie Marguerite de Cossé.

Le frère de cette dernière, Henri Albert de Cossé Brissac, a un an de plus que Gabrielle et il est devenu le 4ème duc de Brissac depuis le décès de son père Louis de Cossé Brissac qui est mort en son hôtel de Paris le 26 février 1661. Il se cherche lui aussi une épouse, si possible avec une belle dot.

Claude de Rouvroy de Saint Simon, père de Gabrielle

Claude de Rouvroy de Saint Simon, père de Gabrielle

Et c’est le cas de Gabrielle de Rouvroy de Saint Simon : son père lui accorde à l’occasion de son futur mariage une dot de 600 000 livres. Il faut dire que le père de Gabrielle (et donc du futur mémorialiste) avait habilement gravi les échelons grâce à la faveur qu’il avait obtenu auprès de Louis XIII dont il fut l’un des favoris : il avait d’abord été son page avant d’être nommé Premier Ecuyer de France en 1627 et en 1628 il avait obtenu le poste de Grand Louvetier de France et premier Gentilhomme de la Chambre du roi.

En 1635, il avait obtenu le titre de duc de Saint Simon après avoir exercé la charge de gouverneur de Blaye.

Dans ses mémoires Saint Simon racontera comment son père était devenu indispensable à Louis XIII, passionné de chasse :

« « Le roi était passionné pour la chasse, qui était sans meute et sans cette abondance de chiens, de piqueurs, de relais, de commodités, que le roi son fils y a apportés, et surtout sans routes dans les forêts. Mon père, qui remarqua l’impatience du roi à relayer, imagina de lui tourner le cheval qu’il lui présentait, la tête à la croupe de celui qu’il quittait. Par ce moyen, le roi, qui était dispos, sautait de l’un sur l’autre sans mettre pied à terre, et cela était fait en un moment. Cela lui plut, il demanda toujours ce même page à son relais; il s’en informa, et peu à peu il le prit en affection. Baradas, premier écuyer, s’étant rendu insupportable au roi par ses hauteurs et ses humeurs arrogantes avec lui, il le chassa, et donna sa charge à mon père. Il eut après celle de premier gentilhomme de la chambre du roi à la mort de Blainville… »

Diane Henriette de Budos, marquise de Portes, mère de Gabrielle

Diane Henriette de Budos, marquise de Portes, mère de Gabrielle

En 1644 Claude de Saint Simon avait pris pour première épouse une riche héritière de quinze ans, la fille née posthume d’un vice amiral Antoine Hercule de Budos, marquis de Portes, qu’il avait épousé à Saint Maximin dans l’Oise le 26 septembre (les fiançailles avait été célébrés au Palais Royal le 7 septembre 1644 en présence du jeune Louis XIV). Après avoir connu les faveurs du roi, il était entré en disgrâce et s’était retiré dans son gouvernement de Blaye. Il était revenu à la cour à la mort de Louis XIII et avait soutenu Mazarin pendant la Fronde. Par l’établissement de sa fille, il espérait bien retrouver un peu de l’éclat de sa gloire passée. Le 17 avril 1663 le roi Louis XIV signe au Louvre le contrat de mariage de Gabrielle de Saint Simon et de Henri Albert de Cossé Brissac.

Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné

Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné

La duchesse de Saint Simon prête à sa fille une de ses dames de compagnie (une jeune veuve la comtesse de Jussac) qui se nomme Marie Françoise Evrard de Saint Just veuve de Claude comte de Jussac. Le mari décédé de cette dernière était un ami de Marie de Rabutin, la marquise de Sévigné, et c’est par le biais de sa dame de compagnie que la duchesse de Brissac deviendra, par la suite, une amie de Mme de Sévigné.

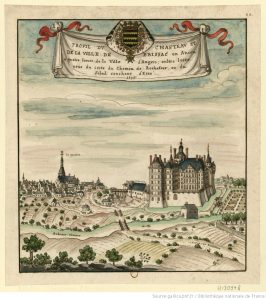

Tout de suite après le mariage le jeune couple partit sur ses terres de Brissac dans le Maine et Loire où le nouvel époux présente sa femme à sa famille qui vit sur place. Le château de Brissac est en effet habité par Marie de Cossé Brissac, Maréchale de Meilleraye, tante paternelle du jeune époux, extrêmement glorieuse de sa maison.

chateau de Brissac en Maine et Loire

chateau de Brissac en Maine et Loire

Lors de ce séjour Gabrielle duchesse de Brissac sera à l’origine de l’affaire du « bonnet de Brissac » que Saint Simon rapportera dans ses Mémoires et dont voici l’histoire : la principale distraction de ces dames était de se promener dans la grande galerie du château de Brissac où étaient exposés les tableaux d’ancêtres des Brissac.

La maréchale de Meilleraye ne manquait pas de détailler la vie de chacun à la toute jeune duchesse de Brissac, mais laissons Saint Simon raconter cet évènement :

« lors d’un séjour à Brissac avec la Maréchale de Meilleraye, tante paternelle de son mari, extrêmement glorieuse de sa maison, cette dernière promenait ma sœur Gabrielle dans une galerie où les trois maréchaux de Brissac étaient peints avec le célèbre comte de Brissac, l’ainé des premiers des trois. La maréchale adorait ces grands hommes, les saluait et leur faisait faire la révérence par sa nièce, ma sœur Gabrielle, cette dernière était jeune et plaisante avec de l’esprit et se voulut divertir au milieu de l’ennui qu’elle éprouvait à Brissac et dit à la maréchale de Meilleraye « ma tante, mais voyez vous cette bonne tête ? Il a l’air de l’un de ces princes d’Italie et je pense que si vous cherchez bien, il se trouverait qu’il l’a été ». « Mais que vous avez du goût et de l’esprit ma nièce, je pense en vérité que vous avez raison ». La maréchale regarde le portrait, l’examine, et tout à coup déclare ce bonhomme un ancien prince d’Italie et elle apporte sa découverte à son neveu, le mari de Gabrielle, qui ne fait qu’en rire. Peu de jours après, elle trouva inutile d’être descendu d’un ancien prince d’Italie si rien ne rappelait le souvenir. Elle imagina le bonnet des princes d’Allemagne avec quelques petites différences et envoie chercher un peintre à Angers en catimini qui met aussitôt ce bonnet en dessin sur les armes des carrosses des Brissac » .

Marie de Cossé, marechale de La Meilleraye

Marie de Cossé, marechale de La Meilleraye

Après le séjour à Brissac, les jeunes époux remontent à Paris où les attendent la cour et ses plaisirs. En 1663, la duchesse de Brissac figure aux côtés de Melle de La Vallière dans le fameux « ballet des Arts » donné par Louis XIV. Une autre figurante, Melle de Sévigné, fille de la marquise de Sévigné, fait alors fureur à cette époque à la cour où sa beauté provoque des envies (on parle d’elle comme rivale potentielle de la Vallière). La duchesse de Brissac se posera en concurrente menaçante et Mme de Sévigné lui gardera plus tard dans ses écrits une petite rancune pour avoir tenter d’éclipser un temps la réputation de beauté de sa fille (« la plus jolie fille de France » selon Bussy Rabutin).

Françoise Marguerite de Sévigné

Françoise Marguerite de Sévigné

Le 19 juillet 1663 avec l’argent de son épouse, le duc de Brissac achète le marquisat de Thouarcé, aux héritiers de Charles du Bellay, mort accablé de dettes. Ce que Gabrielle ne soupçonne pas (et son père le duc de Saint Simon non plus), c’est que le jeune duc de Brissac est déjà accablé de dettes qui se montent à plus de deux millions. La somme est conséquente, de plus le jeune duc aime le jeu et le grand train. Il est de plus athée, il ne s’en cache pas, et est aussi atteint du mal du siècle : le libertinage. Après un an de mariage, la mésentente s’installe dans le couple, mésentente qui est alimentée par les jésuites (qui n’aiment pas ce duc athée et qui se mêlèrent des affaires du couple) : l’un des jésuites confesseurs de Gabrielle se met en tête d’accuser le jeune duc d’avoir voulu empoisonner la duchesse sa femme. Sur ce bruit se formèrent les soupçons, les défiances, et les jalousies. Exaspérée par la dilapidation de sa dot, et du peu d’argent dont disposait son époux (en effet en 1664 la terre de Brissac ne valait que 7 000 livres de rente, somme bien insuffisante pour un jeune couple dépensier désireux de garder un certain train de vie à la cour du roi), Gabrielle duchesse de Brissac prend conseil auprès de son père qui lui conseille la séparation de corps et de biens après seulement trois ans de mariage.

Le 4 aout 1666, la séparation de corps et de biens est prononcée. Les deux époux se quittent d’un consentement mutuel. Saint Simon expliquera la fin du mariage de sa sœur par le fait que le duc de Brissac était atteint du gout italien (c’est-à-dire qu’il préférait les hommes). De fait, la jeune duchesse de Brissac ne fut jamais enceinte lors de son mariage. Saint Simon tracera de ce beau frère un portrait au vitriol d’autant plus qu’il entra en procès contre lui afin de récupérer l’argent de la dot de sa demi sœur (qui en mourant avait fait de son demi frère son unique héritier) :

« M. de Brissac savait beaucoup, et avait infiniment d’esprit et du plus agréable, avec une figure de plat apothicaire, grosset, basset, et fort enluminé. C’était de ces hommes nés pour faire mépriser l’esprit, et pour être le fléau de leur maison. Une vie obscure, honteuse, de la dernière et de la plus vilaine débauche, à quoi il se ruina radicalement à n’avoir pas de pain longtemps avant de mourir, sans table, sans équipage, sans rien jamais qui eût paru, sans cour, sans guerre, et sans avoir jamais vu homme ni femme qu’on pût nommer.

Gabrielle de Saint Simon duchesse de Brissac

Gabrielle de Saint Simon duchesse de Brissac

Devenue une femme séparée de son mari, la duchesse de Brissac (âgée de vingt ans) allait mener à Paris une vie fort libre. Son demi frère Saint Simon la décrira dans ses Mémoires (« parfaitement belle et sage ») mais comme il n’aura que neuf ans à la mort de cette demi sœur qui fera de lui son unique héritier on est en droit de se demander si Saint Simon est vraiment partial lorsqu’il relate la vie de celle ci dans ses Mémoires. Elle fréquente souvent le château de la Ferté Vidame où réside son père le duc de Saint Simon et tient sur les fronts baptismaux plusieurs enfants des intendants du duc à la Ferté dont Claude Bouchart le 28 avril 1668. Mais lorsqu’elle est présente sur Paris, la marquise de Sévigné avec qui elle dine en compagnie du duc de la Rochefoucauld chez l’évêque du Mans tous les vendredis, ne manque pas de relater ses aventures amoureuses. D’ailleurs dans ses correspondances, la marquise ne la ménagera pas la trouvant tour à tour belle, minaudière et pédante.

Armand de Gramont, comte de Guiche

Armand de Gramont, comte de Guiche

Dès 1668, on lui prête une aventure avec le séduisant Armand de Gramont comte de Guiche :

« Mme de Brissac voit très facilement le comte de Guiche chez elle ; il n’y a point d’autre façon ; je ne l’ai jamais vu (le comte de Guiche) avec sa chimène ils sont tellement sophistiqués tous deux qu’on ne croit rien de grossier à leur amour ».

Quant aux chansonniers, il souligne qu’elle est en même temps la maitresse de Gramont et aussi celle de François de Harlay, archevêque de Rouen, connu pour son succès auprès de ses ouailles féminines :

- La pauvre Brissac meurt d’amour

- pour un amant qui nuit et jour

- n’a pas de quoi la satisfaire

- lère, lalère, lenlère

- ma belle Brissac si l’amour

- de Guiche faisait un Saucourt

- ce serait mieux votre affaire

- lère, lalère, lenlère

- le pauvre comte de Guiche

- trousse ses quilles et son sac

- il faudra bien qu’il déniche

- de chez la nymphe Brissac

- il a gâté son affaire

- pour n’avoir jamais su faire

- ce que fait, ce que défend

- l’archevêque de Rouen

(Gramont avait la réputation d’être un amant fort paresseux) : ses amants subviennent purement et simplement à ses besoins financiers. En 1669, elle devient la maitresse de l’ambassadeur anglais à Paris, Ralph Montagu, (futur 1er duc de Montagu) qui poursuit en même temps de ses assiduités la très riche et belle veuve Elizabeth Wriothesley. Il abandonnera d’ailleurs vite Gabrielle pour épouser cette dernière.

En 1670, elle entame une intrigue avec le très beau Charles Paris d’Orléans, duc de Longueville (fils naturel de la duchesse de Longueville) et coqueluche de ses dames. Mme de la Fayette, une autre de ses amies, lui laisse le bénéfice du doute mais Mme de Sévigné écrira le 13 janvier 1672 :

« Mme de Brissac a une très bonne provision pour son hiver, c’est à dire M de Longueville et le comte de Guiche, mais en tout bien et en tout honneur, ce n’est seulement que pour le plaisir d’être adorée ».

Le peintre Mignard va réaliser son portrait en la peignant avec le flambeau de l’amour après l’avoir désarmé. Elle est alors au sommet de sa beauté, mais plusieurs lui reproche le fait qu’elle est coquette et maniérée.

Charles Paris duc d’Orléans Longueville

Charles Paris duc d’Orléans Longueville

En février 1672, a la mort de Marie Anne Martinozzi, princesse de Conti, elle se ridiculise en affectant une peine outrée :

« Mme de Brissac avait pris le parti de crier les hauts cris, et de se jeter par la place. Il fallut la chasser parce qu’on ne savait plus ce qu’on faisait. Cela n’a pas réussi. Qui prouve trop ne prouve rien, dit je ne sais qui » (marquise de Sévigné, 5/02/1672)

La mort de sa mère Diane de Budos, deux ans plus tôt (morte de la petite vérole à 41 ans) ne l’avait pas autant affectée. En juin 1672, le beau duc de Longueville est tué à l’âge de vingt trois ans à Tolhuys lors de la guerre contre les Pays Bas. Gabrielle sera dévastée par cette nouvelle. Les chansonniers s’en donnent à cœur joie :

- or écoutez, petits et grands

- de Brissac l’étrange aventure

- elle avait choisi quatre amants

- pour fournir à sa nourriture

- mais par un malheur peu commun

- les quatre n’en valent pas un

- pour contenter cette beauté

- l’ambassadeur (milord de Montaigu) a l’air trop fade

- l’archevêque (François de Harlay de Champvallon archevêque de Paris) peu de santé

- et le visage trop malade

- Guiche (fils du duc de Gramont) ne fait que patrouiller

- Longueville (mort lors du passage du Rhin) que farfouiller

Le 12 octobre 1672, son père le duc de Saint Simon (âgé de 65 ans) se remarie avec une jeune femme de trente deux ans Charlotte de l’Aubespine à l’hôtel Lamoignon dans le but avoué de produire un héritier mâle. Ce dernier arrive le 16 janvier 1675 à l’hôtel Selvois où loge le couple Saint Simon, il s’agit de Louis, le futur mémorialiste.

Louis de Saint Simon, futur duc de Saint Simon et demi frère de Gabrielle

Louis de Saint Simon, futur duc de Saint Simon et demi frère de Gabrielle

Lors de la naissance de ce demi frère Gabrielle ne sait pas qu’elle n’a plus que neuf ans à vivre. En 1673, la mort accidentelle du comte de Guiche lors de la guerre dans le Palatinat la dévaste : elle finit par fréquenter assidument l’hôtel de Conti et devient la maitresse d’un président du Parlement de Bordeaux qui la soutient financièrement :

« .je vous dirai que Mme de Brissac est toujours à l’hôtel de Conti, environnée de peu d’amants, et d’amants peu propres à faire du bruit , de sorte qu’elle n’a pas grand besoin du manteau de Sainte Ursule. Le premier président de Bordeaux est amoureux d’elle comme un fou ; il est vrai que ce n’est pas d’ailleurs une tête bien timbrée. Monsieur le premier et ses enfants, sont aussi fort assidus auprès d’elle ; M de Montaigu ne l’a, je crois, point vue de ce voyage ci de peur de déplaire à Mme de Northumberland qui part aujourd’hui, Montaigu l’a devancée de deux jours, tout cela ne laisse pas douter qu’il ne l’épouse. Mme de Brissac joue toujours la désolée et affecte une très grande négligence. » (lettre de Mme de Sévigné du 26 mai 1673).

Gabrielle de Saint Simon, duchesse de Brissac

Gabrielle de Saint Simon, duchesse de Brissac

En 1673, Primo Visconti, l’ambassadeur de Rome à Paris la décrit ainsi « la duchesse de Brissac est fort belle femme ; elle fut délaissée par son mari par des motifs assez frivoles. » A partir de 1676, la santé de Gabrielle se dégrade et elle va souvent aux eaux de Vichy, souvent en compagnie de la marquise de Sévigné :

« Mme de Brissac, avait aujourd’hui la colique : elle était au lit, belle et coiffée à coiffer tout le monde. Je voudrais que vous eussiez vu l’usage qu’elle faisait de ses douleurs et de ses yeux, et des cris et des bras, et des mains qui trainaient sur sa couverture ; et les situations et la compassion qu’elle voulait qu’on en eut. Chamarrée de tendresse et d’admiration, je regardais cette pièce et je la trouvais si belle que mon attention a du paraître un saisissement dont je crois qu’on me saura fort bon gré » (19/05/1676 – marquise de Sévigné)

Mme de Sévigné compare la duchesse de Brissac à un « un chef d’oeuvre des cieux » (24 mai 1676). Mais elle se moque aussi d’elle et de « ses coliques suivies de convalescences pleines de langueur- qui lui permettent de recevoir ses visiteurs au lit, « belle et coiffée à coiffer tout le monde », faisant un merveilleux usage de ses douleurs, de ses cris, de ses bras, de ses mains qui traînent sur la couverture, s’appliquant à séduire, embrasant même un pauvre Célestin : « Vous avez tiré de bien près ce bon père ; vous aviez peur de le manquer », persifle la Sévigné.

La marquise de Sévigné amplifie les ragots qui suivent la duchesse de Brissac à Vichy : notamment sur un certain abbé Bayard qui habite Langlard près de Vichy et qui se sent obligé de l’inviter chez lui et de « la tourmenter jusque dans son lit ». Outre les ragots, il semble bien que la santé de la duchesse de Brissac se soit vite dégradée : elle est affectée par un début d’incontinence urniaire (est ce la conséquence d’une maladie vénérienne mal soignée ? ) les chansonniers qui apprennent ces détails intimes ne manquent pas de se déchainer à nouveau en 1680 :

La Brissac avec son air doux

n’est pas si réservée

le beau marquis d’Harcourt la fout

et ne craint point l’ondée

si le galant est indigent,

la dame est prévoyante

et Bechameil paye comptant

les cornes qu’il lui plante

Henri d’Harcourt duc d’Harcourt

Henri d’Harcourt duc d’Harcourt

Les amants du moment sont le marquis Henri d’Harcourt (colonel du régiment de Picardie) (1654-1718) et Louis Bechameil de Nointel secrétaire du conseil du roi (qui règle ses dépenses financières). Pendant cette année 1680, son mari le duc de Brissac fait parler de lui : criblé de dettes, ses biens sont saisis et il en fait l’abandon à ses créanciers. Gabrielle fait son testament le 11 juillet 1683, quelques mois avant sa mort ce qui laisse supposer que sa santé n’était pas des meilleures et elle fait de son héritier son demi frère Louis de Saint Simon, âgé de neuf ans. Au début de l’année 1684, la duchesse de Brissac est dolente, elle sort moins de chez elle et pourtant elle attrape la petite vérole, la maladie qui a tué sa mère. Les médecins appelés à son chevet la saigne abondamment, la fièvre la brule et elle tombe en syncope. Elle meurt de cette maladie le 28 février, elle n’avait que trente sept ans.

Son corps est transporté à l’église Saint Eustache où se trouve sa tombe :

« ICY REPOSE / LE CORPS DE TRES HAUTE ET TRES PUISSANTE DAME / MADAME GABRIELLE LOUISE DE SAINT SYMON, / DUCHESSE DE BRISSAC, ESPOUSE DE TRES HAUT ET / TRES PUISSANT SEIGNEUR MONSEIGNEUR HENRY / ALBERT DE COSSÉ, DUC DE BRISSAC, PAIR DE / FRANCE; LAQUELLE DECEDA LE DERNIER JOUR DE / FEVRIER MIL SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE, / DANS LA TRENTE SEPTIESME ANNÉE DE SON AGE. / PRIEZ DIEU POUR SON AME.

l’église Saint Eustache à Paris

l’église Saint Eustache à Paris

Devenue adulte, son demi frère et héritier, Louis de Saint Simon entamera un procès contre le duc de Brissac pour récupérer la dot de sa demi sœur.

Quant à son époux, le 4ème duc de Brissac, il se remariera avec une riche héritière Elisabeth de Verthamon en juillet 1684 qu’il rendit aussi malheureuse que sa précédente épouse. Saint Simon décrira cette duchesse de Brissac « très laide, très bossue, très riche, de beaucoup d’esprit que son mari traitera mal et laissera sans pain » (Saint Simon).

Le 4ème duc de Brissac mourra dans sa province, en son château de Brissac qui l’avait vu naitre le 29 décembre 1698 d’une fluxion de poitrine à l’âge de 53 ans peu regretté par ses contemporains.

Sources

- Mémoires du duc de Saint Simon

- Correspondance de la marquise de Sévigné