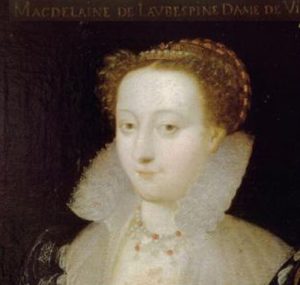

Portrait par François Clouet vers 1576

Portrait par François Clouet vers 1576

dame d’honneur de la reine Catherine de Medicis de 1573 à 1589

Née à Paris le 13 mai 1546

Morte le 17 mai 1596 à Mennecy (Essonne)

Enterrée dans l’église de Magny en Vexin (Val d’Oise)

Madeleine de l’Aubespine naquit le 13 mai 1546 à Paris. Ses parents étaient Claude de l’Aubespine seigneur de Chateauneuf sur Cher, et Jeanne Bochetel. La famille de sa mère venait du Berry (notamment de la ville de Bourges) et celle de son père de Bourgogne. Elle fut élevée avec ses deux frères au château de la Forest à Thaumiers (dans le Cher) puis alla vivre à Paris dans la résidence parisienne de son père à l’âge de sept ans. Elle s’entendait à merveille avec ses frères Claude et Guillaume, et Madeleine partageait les précepteurs de ses frères et apprit avec eux la connaissance des langues grecques et latines où elle excella bientôt. La mort prématurée de sa mère lorsque Madeleine eut dix ans allait bouleverser sa vie.

Devenu veuf, son père qui exerçait à la Cour la charge lucrative de secrétaire d’Etat du roi Henri II, voulut pour sa fille unique un superbe mariage. Il avait servi son roi avec beaucoup de succès que ce soit lors de la rédaction de l’édit de tolérance pour les réformés en 1560, ou la reddition de Bourges en 1562. Il avait acquis aussi une solide fortune et souhaitait non pas un gendre issu de la noblesse aristocratique mais un gendre issu de la petite noblesse qui conseillait le roi en ses Conseils privés et donc proche du pouvoir.

Son choix se porta très vite sur le fils d’un de ses collègues, le seigneur de Villeroy, qui siégeait comme lui au Conseil du roi : le fils ainé de ce dernier, âgé de dix neuf ans promettait d’être un jeune homme brillant et plutôt doué dans les affaires : il s’appelait Nicolas de Neufville et sa famille était d’origine bourguignonne. Claude de l’Aubespine résolut d’en faire son gendre : il maria sa fille Madeleine, alors âgée de treize ans en 1559 avec le jeune Villeroy qui n’en avait que dix neuf.

Le mariage ne fut pas consommé tout de suite, mais Madeleine partit vivre avec son beau père et son mari à l’hôtel de Villeroy à Paris, proche du Louvre. Trop jeune pour assumer le rôle de maitresse de maison, Madeleine de l’Aubespine continua à recevoir des leçons de littérature, de mathématique, de science et se passionna bientôt pour la poésie.

La jeune fille grandit rapidement dans une maison où son mari semble l’avoir admiré grandement, à défaut de l’avoir aimé. Il est vrai que la jeune fille était une adolescente ravissante, elle devint vite une beauté : elle possédait de beaux cheveux blonds, elle était plutôt grande, et avait des yeux vert sombres fendus en amande. Ses lèvres étaient charnues et il n’y avait que son nez qui était un peu fort. Le tout reflétait une sensualité latente que ne comblait visiblement pas son époux tout occupé à carrière de diplomate aux ordres de la reine Catherine de Medicis. En 1563, il fut envoyé par la reine à Madrid auprès de Philippe II roi d’Espagne, puis en mission à Rome. Pendant son absence et avec l’autorisation de son époux Madeleine de l’Aubespine organisa des salons littéraires à l’hôtel de Villeroy. Ronsard y fut reçu et fut enchanté de l’accueil de son hôtesse : il félicita Madeleine pour ses poésies et la baptisa sa « fille spirituelle ».

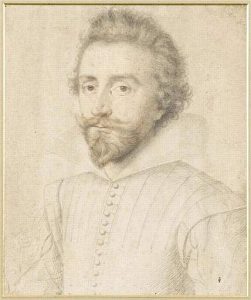

Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, mari de Madeleine

Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, mari de Madeleine

La jeune femme traduisait à l’époque un poète latin, Ovide, et on lui doit la traduction des Epitres de ce dernier du latin en français. Elle reçevait les poètes soit dans son château de Conflans l’Archevêque près de Paris (près de Charenton le Pont), soit dans son hôtel de Villeroy près du Louvre. Parmi ses invités se trouvait le poète Rémy Belleau qui lui dédicaça plusieurs poèmes et lui écrivit ses vers enflammés :

L’Aubespine chasse tout malheur

Vous avez le même avantage

Il pique et piquez les cœurs

Des beautés de votre visage

Ronsard la surnommait «Callianthe » et lui dédia le sonnet suivant :

Madeleine, ôtez moi ce nom de l’Aubespine

Et prenez en sa place et palmes et lauriers

Qui croissent sur Parnasse en verdeur les premiers

Dignes de prendre en vous et tiges et racines

Chef couronné d’honneur rare et chaste poitrine

Ou naissent les vertus et les arts à milliers

Et les dons d’Apollon, qui vous sont familiers,

Si bien que rien de vous que vous-mêmes n’est digne

Je suis, en vous voyant, heureux et malheureux

Heureux de voir vos vers ouvrages généreux

Et malheureux de voir ma muse qui se couche

Dessous votre orient, O saint germe nouveau

De pallas prenez cœurs les sœurs n’ont assez d’eau

Sur le mont Helicon pour laver votre bouche

Au retour de son époux de son voyage de Rome, Madeleine tomba enceinte et donna naissance en janvier 1566 à son fils unique : Charles de Neufville. Elle avait vingt ans. On ignore si l’accouchement se passa dans les meilleurs auspices, mais par la suite Madeleine ne devait plus retomber enceinte. Son père, Claude de l’Aubespine, mourut en novembre 1567, et son gendre, Nicolas de Neufville lui succéda et exerça à 24 ans la charge de secrétaire d’Etat. Il devint ami avec le roi Charles IX qui lui accorda toute sa confiance ; ils partageaient tous les deux une passion pour la chasse et rédigèrent à quatre mains un traité sur la chasse. Au moment de mourir, le jeune Charles IX recommandera par écrit le sire de Villeroy à son successeur et frère, le futur Henri III.

Charles de Neufville, le fils de Madeleine

Charles de Neufville, le fils de Madeleine

Ce dernier reconnaitra ses qualités de diplomate et le nommera ensuite membre du conseil secret qui s’occupait des affaires avec les protestants, alors même que Villeroy était un ardent catholique. Il tombera en disgrâce en 1588 et ne devait retrouver le chemin des affaires qu’au début du règne de Henri IV. Alors que la carrière de son mari l’éloignait de plus en plus de l’hôtel de Villeroy, son épouse faisait de ce lieu le point de chute de tous les poètes de la cour : outre Ronsard, Madeleine de l’Aubespine recevait aussi le rival de celui-ci : le poète Philippe Desportes. Ils avaient tous les deux le même âge (vingt trois ans) et Desportes célèbrera la beauté de Madeleine dans ses poèmes en lui donnant comme surnom « Rosette » masquant ainsi l’identité de son inspiratrice. Durant l’été 1569, Madeleine de l’Aubespine devint la maitresse de Desportes : il était charmant, érudit, et de plus il était issu d’une riche famille de négociants de Chartres.

Charles IX, roi de France par François Clouet

Charles IX, roi de France par François Clouet

De plus, à la Cour il était l’ami du jeune Henri duc d’Anjou (futur Henri III). Il ne venait pas à l’hôtel de Villeroy pour soutirer à Madeleine quelques subsides comme certains poètes aux poches percées qui lui rendaient visite, il venait vraiment la voir elle et lire avec plaisir les poésies qu’elle continuait d’écrire. Entre eux, c’était l’amour des belles lettres mais aussi ce fut aussi un véritable amour. Madeleine ne pouvait se passer de Philippe et Philippe ne pouvait se passer de Madeleine. Son mari ayant parlé de son épouse et du talent de celle-ci à écrire des poésies, la jeune femme fut invitée au Louvre par la reine Catherine de Médicis. Enchantée de la dame de Villeroy, la reine lui proposa une place de dame d’honneur auprès d’elle. Madeleine de l’Aubespine accepta avec joie et devint dame d’honneur de la reine Catherine de Medicis en 1573.

Sa beauté lui attira nombre d’admirateurs, et on dit que le jeune Henri duc d’Anjou ne fut pas insensible à ses charmes, et que sa passion soudaine pour Marie de Clèves princesse de Condé ne l’empêchât pas de soupirer auprès de la belle Villeroy. Mais Madeleine de l’Aubespine resta fidèle à Desportes, et ce dernier dut souvent rédiger des poèmes passionnés qui célébraient la beauté de Madeleine, mais aussi écrire des sonnets à la belle Marie de Clèves, objet de la flamme du duc d’Anjou, qui ne savait pas si bien manier la plume que son ami Desportes. Cette belle harmonie vola en éclat le jour où Henri duc d’Anjou accepta de monter sur le trône de Pologne : en novembre 1573, le futur roi de Pologne emmena avec lui ses proches et le personnel de sa future maison pour faire le long voyage jusqu’à Cracovie.

Henri duc d’Anjou futur Henri III

Henri duc d’Anjou futur Henri III

Desportes fut du voyage en tant que secrétaire de la Chancellerie du nouveau roi de Pologne de même que Pibrac, (chancelier), Villequier (chambellan), Schomberg (grand maréchal) et les favoris Quelus, Entragues, saint Luc et le Guast. Madeleine de l’Aubespine, en pleurs conjura son amant de ne pas partir, ce dernier reconnaitra plus tard qu’il aurait pu rester en France s’il avait insisté auprès du jeune duc d’Anjou, mais que l’attrait de l’aventure le décida à franchir les frontières avec le convoi du nouveau roi. Le 18 février 1574, le duc d’Anjou entra à Cracovie, alors la capitale de la Pologne. La troupe qui l’avait accompagné ne tarda pas à déchanter sur ce pays étrange et ces « campagnes glacées où jamais le soleil ne se lève ».

Desportes, engoncé dans ses vêtements de fourrure, ne tarda pas à regretter la présence de la belle Madeleine qu’il avait laissée à Paris. Le destin devait rapprocher les deux amants : la mort soudaine du roi Charles IX en France devait l’opportunité à son frère Henri de retourner en France et de réclamer le trône pour lui-même comme héritier de son frère mort sans enfant mâle pour lui succéder. Mais pour cela il fallait quitter la Pologne en catimini : les lettres de la reine mère informant son fils préféré de la mort du roi Charles IX parvinrent en juin 1574 à Cracovie : aussitôt, le duc d’Anjou décida de renoncer au trône de Pologne pour réclamer l’héritage de son frère décédé. Quatre jours plus tard, les français s’échappèrent sur le prétexte d’une chasse royale et filèrent vers la Moravie. Ils franchirent l’Italie du Nord avant de faire halte à Lyon. Desportes, impatient, s’échappa à bride abattue vers Paris où il revint un an après son départ.

Lorsqu’il franchit l’hôtel de Villeroy, Desportes y reçut un accueil figé et plutôt froid de la part de la belle Madeleine. Les mauvaises langues eurent tôt fait de lui apprendre que cette dernière ne lui avait pas été fidèle. Il se refusa à croire en cette vilénie. Il pensa que Madeleine lui reviendrait, même si elle avait été inconstante et il rédigea pour sa « Rosette » ces sonnets sur un air léger et badin :

Rosette, pour un peu d’absence

Votre cœur vous avez changé

Et moi, sachant cette inconstance

Le mien autre part j’ai rangé

Jamais plus beauté si légère

Sur moi tant de pouvoir n’aura

Nous verrons, volage bergère,

Qui premier s’en repentira.

Tandis qu’en pleurs je me consume

Maudissant cet éloignement

Vous qui n’aimez que par coutume

Caressez un nouvel amant

Jamais légère girouette

Au vent si tôt ne se vira

Nous verrons, bergère Rosette

Qui premier s’en repentira

Ou sont tant de promesses saintes

Tant de pleurs versés au partant

Est il vrai que ses tristes plaintes

Sortissent d’un cœur inconstant

Dieux que vous êtes mensongère

Maudit soit qui plus vous croira

Nous verrons, volage bergère

Qui premier s’en repentira

Celui qui a gagné ma place

Ne vous peut aimer tant que moi

Et celle que j’aime vous passe

De beauté, d’amour et de foi

Gardez bien votre amitié neuve

La mienne plus ne variera

Et puis nous verrons à l’épreuve

Qui premier s’en repentira

De plus, il avait beau chercher, il n’arrivait pas à connaitre le nom de son rival supposé, Madeleine cachant bien ses amours. Elle le recevait toujours cordialement lors de ses salons littéraires à l’hôtel de Villeroy, mais il n’était plus question de sentiments.

Le cœur de Madeleine de l’Aubespine était pris ailleurs, et piquée au vif par les vers et les reproches de son ancien amant, elle prit sa plume et reprit les sonnets de son amant en y répondant du tac au tac :

Berger tant rempli de finesse

Contentez vous d’être inconstant

Sans accuser votre maitresse

D’un péché que vous aimez tant

La nouveauté qui vous commande

Vous fait à toute heure changer

Mais ce n’est pas perte fort grande

De perdre un ami si léger

Si vous eussiez en souvenance

De l’œil par le votre adoré

En dépit de votre inconstance

Constant vous fussiez demeuré

Mais vous n’étiez à six pas d’elle

Que votre cœur s’en retira

Nous verrons monsieur le fidèle

Qui premier s’en repentira

Ces pleurs et ces plaintes cuisantes

Dont tout le ciel elle enflammait

C’était des preuves suffisantes

Pour montrer qu’elle vous aimait

Mais vous, plein d’inconstance extrême

Oubliates pleurs et amours

Donc, si Rosette a fait de même

Ce n’est qu’à beau jeun beau retour

Cette si constante et si belle

Que vos propos vont décevant

S’elle arrête votre cervelle

Peut aussi arrêter le vent

Mais je ne porte point d’envie

Au bien que par vous elle aura

C’est celle je gage ma vie

Qui premier s’en repentira

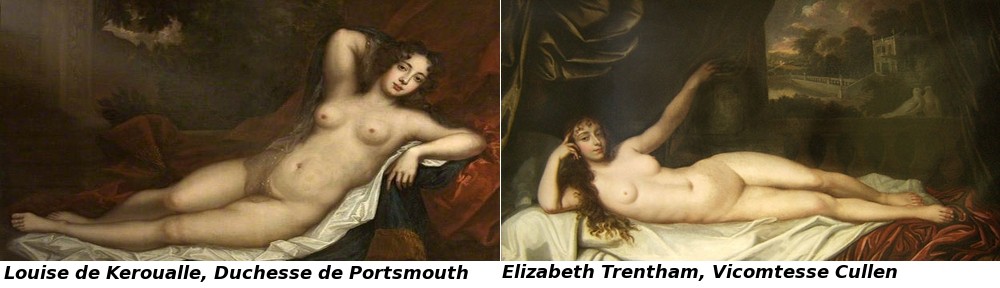

Madeleine de l’Aubespine dame de Villeroy

Madeleine de l’Aubespine dame de Villeroy

Madeleine le soupçonnait de lui avoir été infidèle en Pologne, où les français du duc d’Anjou n’avaient pas manqué de trouver des consolations dans les bras des belles polonaises sans parler des dames des Cours européennes où ils s’arrêtèrent à l’aller (en Lorraine) ou au retour (en Italie). Avait-elle raison ? En tout cas Desportes mettra quatre longues années à se guérir de l’amour qu’il portait à Madeleine de l’Aubespine et il l’avouera même en sonnet en 1577 :

Ce dépit furieux m’a travaillé quatre ans

Bientôt il devint cruel dans ses vers devant la froideur de Madeleine à son égard, et il nie avoir un jour chanter sa beauté :

De tous points maintenant libre je me puis dire

Le bruit de ses beautés volant par l’univers

N’est qu’un conte à plaisir que j’ai peint en mes vers

Pour voir si je pourrais bien chanter une fable

Bref, je n’y reconnais un mot de vérité

Sinon quand j’ai parlé de sa légèreté

Car lors ce n’est plus conte, ainsi discours véritable

Il la nommera même en substance (Madeleine n’est plus la « belle fleur » et elle redevient « l’aubépine ») alors que jusqu’à présent il avait observé l’incognito.

Je t’embrasse o dédain fin de tous mes malheurs

Par toi je reconnais qu’au lieu de belles fleurs je cueillais des chardons et de sèches épines

Guy d’Arces, seigneur de Livarot

Guy d’Arces, seigneur de Livarot

En 1578, on connait enfin le nom de l’amant de Madeleine, il s’agit de l’un des favoris du roi Henri III (l’ex duc d’Anjou) qui a pris la succession de son frère Charles IX au trône de France : l’amant de Madeleine se nomme Guy d’Arces, seigneur de Livarot et il a dix ans de moins que Madeleine. C’était un bretteur enragé, et il était l’ami de deux autres favoris (et Mignons) du roi Henri III : Jacques de Levis, seigneur de Quelus et Louis de Maugiron.

Ces trois amis sont en conflit permanent avec trois favoris du duc de Guise : Charles de Balzac (dit « Entraguet », François d’Aydie (dit « Riberac ») et Georges von Schonberg.

Jacques de Levis seigneur de Queylus

Jacques de Levis seigneur de Queylus

La plupart de ces jeunes gens était parti en Pologne avec le duc d’Anjou mais revenu en France, les amitiés s’étaient dispersées à la faveur des opinions politiques. Quélus était le plus enragé de tous et considérait « Entraguet » comme son ennemi personnel. A la suite d’une peccadille, il provoqua en duel son rival le 27 avril 1578 dans une rencontre sanglante que l’on nommera par la suite le « duel des Mignons ». Les quatre autres opposants devaient servir seulement de témoins aux deux principaux duellistes et ne pas engager le combat. Malheureusement à l’aube sur le marché aux chevaux de la porte Saint Antoine à Paris, le duel dégénéra : malgré les règles du duel, les seconds engagèrent le combat : Maugiron s’en prit à Riberac et Livarot à Schomberg.

Le duel des Mignons (27 avril 1578)

Le duel des Mignons (27 avril 1578)

Des six combattants, seul Entragues fut légèrement blessé. Maugiron et Schomberg moururent le lendemain, Quelus fut blessé de dix neuf coups d’épée et mourra au bout de trente trois jours d’agonie. Quant à Livarot, l’amant de Madeleine, il fut alité six semaines et en réchappa par miracle. La dame de Villeroy alla lui rendre visite tous les jours et c’est ainsi que Desportes connut le nom de son rival. Il s’indigna que Madeleine l’ait repoussé pour l’un de ses Mignons du roi poudré, maquillé et bagué comme une femme, et qui entretenait une ombre ambigüe sur ses orientations sexuelles :

Ce mignon si fraisé qui sert d’homme et de femme

A votre esprit léger nouvellement surpris

Il est votre Adonis, vous êtes sa Cypris

Il vous nomme son cœur, vous l’appelez votre âme…

Mais Madeleine se moquait de l’opinion de son ancien amant : les amours de Madeleine et Livarot durèrent pendant trois ans jusqu’en mai 1581 et s’achevèrent dans le sang à Blois. Le 1er mai 1581, Madeleine de l’Aubespine (qui faisait partie de l’entourage de la reine mère) venait de recevoir un hommage appuyé du jeune Antoine van Halewijn seigneur de Maignelais âgé de vingt et un ans.

La belle Madeleine, maintenant âgée de trente cinq ans accepta le compliment galant du jeune homme mais n’y accorda pas une importance capitale, elle se savait belle mais elle était alors toute à ses amours avec Livarot. Mais ce dernier eut vent de l’entretien et des paroles enflammées du jeune Maignelais et ni une ni deux provoquera son rival en duel au beau milieu d’un bal donné à Blois par le roi et la reine mère. Ils convinrent de se retrouver à l’aube du 2 mai sur les rives des bords de Loire et pour être plus précis sur une des deux iles située près du vieux pont de Blois. Livarot et Maignelais s’y rendirent avec deux laquais. La dextérité de Livarot lui fit défaut (passablement fatigué, il venait de passer une nuit d’amour dans les bras de Madeleine), et il s’effondra au deuxième coup d’épée de son rival Maignelais.

Aussitôt, ce dernier fut frappé par derrière par le laquais de Livarot qui lui enfonça une épée dans le dos. Maignelais s’effondra sur le corps de Livarot ensanglanté : les deux opposants rendirent leur âme à dieu dans l’heure. Le roi Henri III lorsqu’il apprit l’existence de ce duel entra dans une colère noire, surtout lorsqu’on apprit de la bouche du valet de Livarot que ce dernier avait ordonné à son valet, au cas où il serait vaincu de tuer son rival et il avait pour cela caché une épée dans le sable quelques instants avant la rencontre. Cela surprit beaucoup les gens de cour qui s’étonnèrent de cette déloyauté de Livarot alors qu’il avait été l’un des survivants du « duel des Mignons ». Son valet fut promptement pendu, et la dame de Villeroy s’enferma dans son chagrin en partant au château de Mennecy sur les terres de son époux. Elle y enferma son chagrin pendant tout l’automne.

En décembre de la même année 1581, Madeleine de l’Aubespine revint à la cour rappelée par Catherine de Medicis. Au Louvre, elle tomba sous le charme d’un chevalier de Malte attaché à Bussy d’Amboise et qui se nommait Breton. C’était un gentilhomme piémontais que Brantome décrira comme « vaillant au possible ». Sa liaison avec la belle Villeroy devint de notoriété publique. Elle ne pouvait s’en passer de jour comme de nuit. Au fil des ans, leur liaison se consolida jusqu’au jour où le chevalier Breton prit partie pour le duc de Mayenne, chef des ligueurs et quitta Paris en 1589. C’est cette année là qui vit la belle Madeleine quitter le service de la reine Catherine de Medicis. Elle se concentra sur la passion de sa jeunesse : la rédaction des poèmes qu’elle rédigeait au fil des ans dans son château de Villeroy à Mennecy (Essonne).

Les poèmes écrits par Madeleine de l’Aubespine restèrent cachés jusqu’à leur publication récente en 1927. Dans ses poèmes, elle développait des arguments pour contrôler la passion responsable chez les hommes des mouvements de vanité, d’envie, de tristesse et d’ingratitude. Madeleine de l’Aubespine pensait que la passion n’était pas forcément quelque chose de mauvais mais qu’elle devait être contenue et que seule la vertu pouvait rapprocher du bonheur.

Philippe Emmanuel de Lorraine duc de Mercoeur

Philippe Emmanuel de Lorraine duc de Mercoeur

L’âge venant, les rides vinrent marquer le beau visage de la dame de Villeroy, elle pensa alors à se rapprocher de dieu : dès 1585 elle avait commencé à verser des sommes importantes aux religieuses du couvent de l’Annonciade de Bourges.

Elle eut un dernier amant, le duc de Mercoeur, chef de la Ligue en 1589, puis les mauvaises langues dirent qu’elle fut l’une des maitresses d’Henri IV quand ce dernier rendit son poste de secrétaire d’Etat au mari de Madeleine.Elle meurt le 17 mai 1596 à l’âge de cinquante ans dans son château de Mennecy d’une longue maladie.

Pierre de l’Estoile écrira dans son journal :

« ce jour, vinrent les nouvelles à Paris de la mort de Mme de Villeroy, laquelle avant de mourir souffrit beaucoup de tourments en son corps et de grandes douleurs lesquelles tous les gens de biens souhaitaient lui pouvoir servir au salut de son âme ; ceste dame était dotée d’un bel esprit lequel elle employait aux exercices ordinaires de la cour ».

Statue funéraire de Madeleine de l’Aubespine dans l’église de Magny en Vexin

Statue funéraire de Madeleine de l’Aubespine dans l’église de Magny en Vexin

Elle fut enterrée dans une chapelle de l’église de Magny en Vexin auprès de son beau père le seigneur de Villeroy. Dans son inventaire, on dénombra des vêtements, des bijoux et des tableaux.

Jean Bertaut évêque de Seez fit son épitaphe :

Celle qui dort ici fut richement parée

De toutes les vertus qu’on impètre des Cieux

Aussi son ame au ciel s’est elle retirée

Quand la mort s’est permis de lui clore les yeux

Nul amour que divin ne l’a jamais ravie

Bien vivre et bien mourir fut son plus grand souci

Et peut on justement témoigner de sa vie

Que pour mourir heureux il fallait vivre ainsi

Nous pleurerions sa mort de mille et mille plaintes

S’il nous était permis de pleurer son bonheur

Mais elle était au ciel entre les ames saintes

Nos pleurs lui feraient tort en lui faisant honneur

Quant à son époux, Nicolas de Neufville, il deviendra marquis de Villeroy en 1610 pour mourir dix sept ans plus tard à Rouen le 12 novembre 1617 (avec le titre de secrétaire d’Etat du jeune roi Louis XIII), inconsolable de la mort de son épouse.

Les statues funéraires de Madeleine de l’Aubespine avec celle de son époux et de son beau père dans l’église de Magny en Vexin

Les statues funéraires de Madeleine de l’Aubespine avec celle de son époux et de son beau père dans l’église de Magny en Vexin

Epoux complaisant et plutôt effacé, il demandera à être enterré auprès de Madeleine sur les terres de son père à Magny en Vexin dans le même tombeau où il avait fait gravé cette épitaphe pour Madeleine :

« ….A Magdelaine de Laubespine, fille de Claude de Laubespine et de Jeanne Bouchetel, épouse de Nicolas de Neufville Seigneur de Villeroy, Conseiller et Secretaire d’Estat des Rois Charles IX. Henry III. et Henry IV. Femme illustre, pieuse, et tres-liberale envers les pauvres, d’une rare beauté accompagnée d’une grace singuliere, qui a vécu cinquante ans, moins quatre jours, en laquelle paroissoit une grande douceur de moeurs, un grand maintien, et une candeur d’esprit admirable, qui a surpassé son sexe, tant par son esprit, son jugement, sa liberalité et grandeur de courage, que par son sçavoir. Nicolas de Neufville son mary a fait mettre cet Epitaphe à sa tres-chere et bien-aimée Epouse….. »

Chateau de Conflans l’Archeveque près de Charenton le Pont

Chateau de Conflans l’Archeveque près de Charenton le Pont

De nos jours, trois superbes statues funéraires existent encore dans l’église de Magny qui ornaient le mausolée des Villeroy : on y voit une Madeleine proche de la cinquantaine, à l’allure débonnaire de grand-mère et on est loin de se douter que cette dame vieillissante fut une grande amoureuse à la cour des Valois aux mœurs très libérées. Elle est flanquée de la statue de son beau père sur sa droite et de celle de son mari sur sa gauche.

Hotel de Villeroy (à gauche) et le Louvre (en bas à droite)

Hotel de Villeroy (à gauche) et le Louvre (en bas à droite)

Ses résidences ont presque toutes disparues: le château de Villeroy à Mennecy (Essonne) n’existe plus (démoli en 1796) il n’en reste que le parc ; celui de Conflans l’Archeveque à Charenton le Pont n’existe plus non plus, la Révolution étant passée par là, il n’en reste que les terrasses. Seul l’hôtel de Villeroy à Paris a survécu (bien qu’ayant été fortement remanié) et il abrite maintenant le centre d’exposition de la Crémerie de Paris.

Sources :

- « dames et bourgeoises du XVIème siècle » de Maurice Rat

- « les dames galantes » de Brantome.

Descendants de Madeleine de L’Aubespine

Jusqu’aux petits-enfants.

Madeleine de L’Aubespine, dame de Villeroy, née le 13 mai 1546, décédée le 17 mai 1596, Villeroy, inhumée, Magny en vexin (à l’âge de 50 ans), dame d’honneur de Catherine de Medicis de 1573 à 1589.

Mariée en 1562 avec Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, seigneur de la Chapelle la Reine (16 septembre 1597), marquis de Villeroy (1610), seigneur de Chevannes, de Fontenay le Vicomte, de Champcueil et de Saint Fargeau, né vers 1543, décédé le 12 novembre 1617, Rouen (76, Seine-Maritime), inhumé, Magny-en-Vexin (95, Val-d’Oise) – dans l’église (à l’âge de peut-être 74 ans), secrétaire d’État sous Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII, trésorier des ordres du Roi, gouverneur de Corbeil, dont

- Charles, marquis de Villeroy et d’Alincourt, baron de Bury, seigneur de Magny, né vers 1566, décédé le 18 janvier 1642, Lyon (à l’âge de peut-être 76 ans), secrétaire d’État des derniers Valois et d’Henri IV, gouverneur de Pontoise vers 1593, capitaine de 100 h. d’armes, gouverneur de Lyon et du Lyonnais, ambassadeur à Rome (1600) (1606).

Marié le 26 février 1588 avec Marguerite de Mandelot, dame de Pacy et de Lerné, née en 1570, décédée le 10 juillet 1593, inhumée, Cordeliers de Pontoise (à l’âge de 23 ans), dont- Catherine, dame de Pacy, décédée en 1657.

Mariée le 3 mai 1610 avec Jean de Souvré, marquis de Courtanvaux et de Souvré, né vers 1584, décédé le 9 novembre 1656, Paris, 75 (à l’âge de peut-être 72 ans), premier gentilhomme de la chambre du Roi, gouverneur lieutenant général pour le roi en Touraine. - Magdelaine, décédée le 24 novembre 1613.

Mariée en 1606 avec Pierre Brûlart, marquis de Sillery, vicomte de Puisieux, baron du grand-Pressigny, né vers 1583, décédé le 22 avril 1640 (à l’âge de peut-être 57 ans), ambassadeur en Espagne, secrétaire d’état et grand trésorier des ordres de France. - Nn, décédé avant juillet 1593.

Marié le 11 février 1596 avec Jacqueline de Harlay, née vers 1577, décédée le 15 mars 1618, Lyon, inhumée, Chapelle des Carmélites à Lyon (à l’âge de peut-être 41 ans), dame d’honneur de la jeune Anne d’Autriche de 1613 à 1618, dont

- Nicolas, marquis de Villeroy et d’Alincourt, duc de Villeroy (1er, septembre 1651), seigneur de Magny, né le 14 octobre 1598, décédé le 28 novembre 1685, Paris, 75 (à l’âge de 87 ans).

Marié le 11 juillet 1617 avec Madeleine de Créquy, née en 1609, décédée le 31 janvier 1675 (à l’âge de 66 ans). - Camille, né le 22 août 1606, décédé le 3 juin 1693, inhumé, Eglise Saint Bruno, Lyon IV, (69) (à l’âge de 86 ans).

- Ferdinand, né en 1608, Rome (Italie), décédé le 8 janvier 1690 (à l’âge de 82 ans), évêque de Saint-Malo (1646-1657), puis évêque de Chartres (1657-1690+) et conseiller d’état d’Église (1659).

- Henri, baron de Bury, comte de Bury, décédé en 1628.

Marié en 1623 avec Marie-Françoise Phélypeaux. - Marie, née en 1609, décédée en août 1688 (à l’âge de 79 ans).

Mariée avec Alexandre de Bonne, seigneur d’Auriac, vicomte de Tallard, décédé en 1636.

Mariée en 1640 avec Louis Charles de Champlais, marquis de Courcelles, baron de Courcelles, lieutenant général d’artillerie. - Lyon François, vicomte de la Forêt, tué le 13 août 1639, au siège de Turin.

- Catherine, dame de Pacy, décédée en 1657.

Relation en 1569 avec Philippe Desportes, né en 1546, Chartres (Eure-et-Loir), décédé le 5 octobre 1606, abbaye Notre Dame de Bonport, Pont-de-l’Arche (Eure) (à l’âge de 60 ans), prêtre, poète français, abbé de Tiron, favori de la cour, lecteur de la chambre du Roi et conseiller d’État (1575), l’un des plus riches bénéficiaires du clergé.

Relation en 1578 avec Guy d’Arces, seigneur de Livarot, né avant 1556, décédé le 2 mai 1581, Blois (Loir-et-Cher), mignon d’Henri III.