38ème abbesse de l’abbaye de Montmartre (1573-1590), 21ème abbesse de l’abbaye de Pont aux Dames (1594-1626)

maitresse de Henri IV

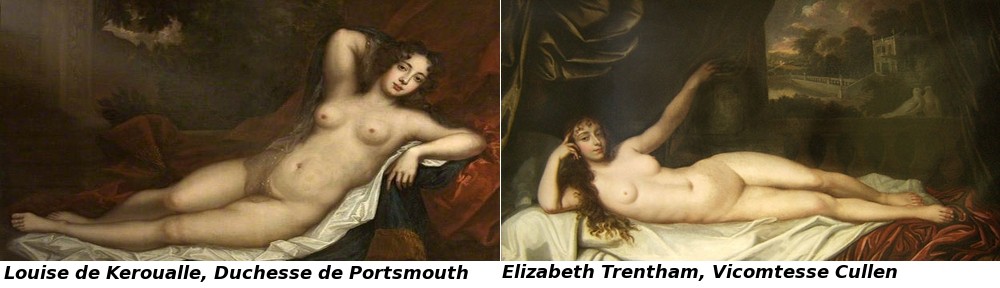

Née le 4 avril 1573 au château de la Ferté Imbault (Loir et Cher)

Morte le 20 janvier 1626 à l’abbaye de Pont aux Dames, Couilly (Seine et Marne)

Enterrée dans le choeur de l’église conventuelle de l’abbaye de Pont aux Dames

Son père est Claude de Beauvilliers comte de Saint Aignan, à la naissance de sa fille, il est alors gouverneur et lieutenant général du Berry et de l’Anjou, et il est aussi gouverneur de la ville de Bourges. Agé de trente et un ans, il est marié depuis treize ans à Marie Babou de la Bourdaisière, qui n’est autre que la sœur cadette de Françoise Babou de la Bourdaisière, Madame d’Estrèes, (voir son article) qui est la mère de Gabrielle d’Estrées (future favorite de Henri IV) qui est née trois ans plus tôt que Marie Catherine de Beauvilliers.

Claude de Beauvilliers est donc la cousine de Gabrielle d’Estrées. C’est aussi une petite fille dont la vie est déjà toute trâcée : en effet, dès sa naissance ses parents la destinent à la religion (comme trois autres de ses sœurs d’ailleurs).

En vingt trois ans de mariage ses parents auront six enfants : d’abord un fils, Hercule de Beauvilliers qui mourra jeune, puis Anne de Beauvilliers (1566-1636) future dame de Fresne (la seule fille qui trouvera un mari, en fait, elle en aura deux !), puis Claude de Beauvilliers dont nous allons partler, ensuite Marie Catherine de Beauvilliers (1574-1667) abbesse de Montmartre puis de Beaumont les Tours, puis Honorat de Beauvilliers (1579-1622) le seul fils qui poursuivra la postérité, et enfin la petite dernière, Françoise de Beauvilliers (1580-1636) qui deviendra abbesse de Saint Pierre de Lyon.

A l’âge de deux ans, Claude de Beauvilliers est envoyée et élevée à l’abbaye de Montmartre, près de Paris, sous les yeux de sa grande tante, Catherine de Clermont qui en était l’abbesse depuis l’année 1548.

Chateau de la Ferté Imbault (Loir et Cher) lieu de naissance de Claude de Beauvilliers

Chateau de la Ferté Imbault (Loir et Cher) lieu de naissance de Claude de Beauvilliers

C’est le roi Henri II qui avait nommé Catherine de Clermont à la tête de l’abbaye ; en effet, la mère de cette dernière, Anne de Poitiers, n’était autre que la sœur cadette de la favorite du roi Diane de Poitiers. L’abbesse Catherine prit soin de sa petite nièce et la forma de bonne heure aux habitudes de la vie du cloitre. Elle envisageait pourtant de donner sa succession à une autre parente, Elisabeth de Crussol, mais lorsque la mort s’empara de Catherine de Clermont, le 11 septembre 1589, les sœurs de Montmartre se réunirent et élirent comme abbesse Claude de Beauvilliers, alors âgée de dix sept ans. Deux ans auparavant, elle avait prononcer ses vœux, et elle prenait donc la lourde responsabilité de diriger l’abbaye la plus riche de Paris. Les troubles de la guerre civile l’empêchèrent de recevoir le brevet.

En effet, au début du mois de mai 1590, Henri IV partit à la conquête de Paris, toute acquise au duc de Mayenne et aux Ligueurs, et qui refusait de le reconnaître en tant que roi de France notamment parce qu’il était toujours de foi protestante. Henri de Navarre espérait vaincre la capitale par la famine, mais les habitants mangèrent les chiens, les chats, les souris et même le suif des chandelles. On raconte même que certains devinrent cannibales, et que les plus affamés s’amusaient à réduire les os des morts en cendre pour en faire de la farine.

Un chroniqueur raconte :

les dix derniers jours du siège on vit de pauvres gens réduits à manger des chiens morts tout crus dans la rue et, ce qu’on ne peut réciter sans horreur, les lansquenets mourant de faim courir après après des enfants et les dévorer à belles dents, comme feroient les loups« .

Comprenant que la famine n’amènerait pas Paris à capituler, le roi de Navarre se mit à bombarder la ville : quatre cent boulets s’abattirent sur les rues de Saint Honoré, Saint Martin et Saint Denis sans plus de résultat. C’est alors qu’il fit placer deux pièces d’artillerie sur la butte Montmartre, et vint mettre son poste de commandement à l’abbaye pour voir l’attaque sur Paris. A cette occasion , il fit la connaissance de l’abbesse de Montmartre, Claude de Beauvilliers qui était alors âgée de dix huit ans.

Un jour, elle quémanda une aide au roi qui la lui accorda aussitôt ; quelques jours après nous dit «Sauval », elle vient le remercier et lui fit son compliment de si bonne grace, que comme elle avait beaucoup d’agrément dans sa personne, il ne put consentir qu’elle s’enfermat dans son couvent ».

Elle devint la maitresse d’Henri IV, et comme elle n’avait pas la vocation (ses parents l’avaient mis au couvent à l’âge de deux ans !) elle ne tarda pas à s’attacher au roi. Pendant une semaine elle vécut avec lui. Au hasard des mouvements de troupe, le roi fut bien obligé de quitter Montmartre fin juillet, et de planter ses tentes et ses troupes près d’une autre abbaye, l’abbaye de Longchamp. Il quitta l’abbesse de Montmartre qui le vit partir avec regret.

A Longchamp il y avait une abbaye de Franciscaines dont la décadence était de notoriété publique. Cette fois c’est une jolie religieuse (et non l’abbesse!) de Longchamp qui retint le regard et l’attention d’Henri IV.

Elle se nommait Catherine de Verdun, était âgée de vingt deux ans. C’est sa mère, Catherine Hotman, qui à peine veuve de Nicolas de Verdun seigneur des Places, (dont elle était la troisième épouse), avait confié la fillette et sa soeur Jeanne à l’abbaye de Longchamp, afin de pouvoir convoler en deuxième noces avec François de Fortia, sans s’encombrer des filles de son premier mariage.

L’abbaye de Longchamp (où résidait Catherine de Verdun)

L’abbaye de Longchamp (où résidait Catherine de Verdun)

Ainsi, comme Claude de Beauvilliers, Catherine de Verdun avait été confiée à l’abbaye dès l’âge de deux ans. Comme Claude de Beauvilliers, elle n’avait pas la fibre religieuse et la présence d’Henri IV près de l’abbaye lui permit de sortir de sa condition de religieuse. Elle était jolie, fine, et amusait le roi, mais Catherine de Verdun ne fut pour lui qu’une passade.

Au bout de quelques jours, le roi rompit avec la jeune religieuse et lui promit (et lui donnera) le titre d’abbesse de Saint Louis de Vernon en Normandie pour la consoler de leur séparation et aussi pour lui assurer un avenir un peu plus glorieux.

L’épisode sentimentale du roi avec les deux religieuses (Claude de Beauvilliers à Montmartre et Catherine de Verdun à Longchamp) amènera une boutade célèbre de la part du compagnon du roi de Navarre, le duc de Biron, qui gascon comme lui, lui rétorqua un jour :

« Sire, chacun dit à Paris que vous avez changé de religion »

« comment ça ? Demanda le roi Henri (qui était alors toujours protestant)

« Celle de Montmartre contre celle de Longchamp »

L’abbaye de Montmartre (aujourd’hui détruite)

L’abbaye de Montmartre (aujourd’hui détruite)

Et Henri éclata de rire. Les fredaines du roi dans les couvents fourniront matière pour les pamphlets parisiens qui courront notamment dans le recueil « Banquet du comte d’Arète » : Henri y est décrit en bouc velu suivit d’un troupeau de chèvres habillées en religieuses.

A la fin du mois d’août 1590, le roi quitta Catherine de Verdun, et reprit auprès de lui l’abbesse de Montmartre, Claude de Beauvilliers. Mais en apprenant que le duc de Parme, à la tête des espagnols arrivait au secours des parisiens, Henri leva le siège de Paris, qui durait depuis trois mois, et se retira avec ses troupes à Senlis avec Claude de Beauvilliers.

La jeune femme se retrouva bientôt au centre des fêtes organisées dans la ville. Les chroniqueurs affirment qu’elle caressait même l’idée que le roi l’épouse (dès qu’il aurait répudié la reine Margot dont il n’avait pas d’enfants).

Un soir où il se sentait d’humeur badine, Henri vanta la beauté de l’abbesse de Montmartre, et l’un de ses compagnons, le duc de Bellegarde vanta, quant à lui, celle de sa jeune maitresse la charmante Gabrielle d’Estrées. Le roi, intrigué, demanda à la voir (et à comparer) et dès la rencontre avec celle-ci, il tomba éperdument amoureux de la blonde Gabrielle.

Gabrielle d’Estrées, cousine de l’abbesse Claude de Beauvilliers

Gabrielle d’Estrées, cousine de l’abbesse Claude de Beauvilliers

Une de ses amies décrivait Gabrielle ainsi à l’époque :

Sa riche coiffure qu’elle avoit semée de quantité de brillants enchâssés dans l’or de sa belle tresse la faisoit remarquer avec avantage par dessus toutes les autres dames. Bien qu’elle fust vestue d’une robe de satin blanc, si est-ce qu’il sembloit estre noir à comparaison de la neige de son beau teint. Ses yeux estoient de couleur céleste et si luisants, qu’on eût difficilement pu juger qu’ils empruntoient du soleil leur vive clarté, ou si ce bel astre leur estoit redevable de la sienne. Avec cela, elle avoit les deux sourcils également recourbés et de noirceur aimable, le nez un peu aquilin, la bouche de la couleur du rubis, la gorge plus blanche que n’est l’ivoire le plus beau et le plus poli, et les mains, dont le teint égaloit celui des roses et des lys mêlés ensemble, d’une proportion si admirable qu’on les prenoit pour un chef-d’oeuvre de la nature »

L’abbesse Claude de Beauvilliers fut vite oubliée, et elle quitta Senlis pour retourner dans son abbaye de Montmartre. Mais le roi lui avait promis de lui donner une autre abbaye et il tint sa promesse (comme il l’avait fait à Catherine de Verdun). Il la nomma abbesse de Pont aux Dames (abbaye aujourd’hui détruite qui se trouvait à Couilly en Seine et Marne) en 1594 ; elle succèdera alors à l’abbesse Isabelle de Chabannes qui avait été abbesse de Pont aux Dames de 1551 à 1590.

Marie Catherine de Beauvilliers, abbesse de Montmartre, jeune soeur de Claude de Beauvilliers

Marie Catherine de Beauvilliers, abbesse de Montmartre, jeune soeur de Claude de Beauvilliers

Et à Montmartre c’est Catherine Havard qui prendra la succession en tant qu’abbesse jusqu’en 1597, date à laquelle Henri IV confiera l’abbaye de Montmartre à la sœur cadette de Claude, la jeune Marie Catherine de Beauvilliers (qui finira sa carrière d’abbesse en tant qu’abbesse de Beaumont les Tours).

Il semble que l’intervalle entre 1594 et 1615 pour l’abbaye de Pont aux Dames fut assumée par Isabelle de Pommeuse jusqu’à ce que Claude de Beauvilliers prenne possession de son abbaye qui se situait à Couilly en Seine et Marne.

Ce fut Jean de Vieupont, évêque de Meaux, qui la bénira dans l’église conventuelle le 4 avril 1615. Elle devait diriger ensuite l’abbaye pendant trente six ans d’une main rigoureuse : « elle cloîtra ses religieuses qui ne l’étaient plus depuis longtemps. «

Elle agrandit considérablement le monastère, et pendant le règne d’Henri IV, la communauté du Pont aux Dames ne dépassa guère le nombre de vingt cinq personnes. La paix rétablie, les couvents prirent une grande extension et on y vint en foule.

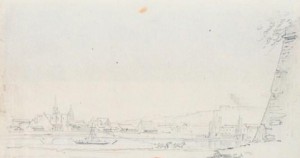

L’abbaye de Pont aux Dames à Couilly (Seine et Marne) aujourd’hui détruite (sur ses fondations on construisit la maison de retraite des vieux artistes)

L’abbaye de Pont aux Dames à Couilly (Seine et Marne) aujourd’hui détruite (sur ses fondations on construisit la maison de retraite des vieux artistes)

Sous le règne de Louis XIII, l’abbaye de Pont aux Dames comptait les religieuses suivantes (en 1614) :

-

dame Claude de Beauvilliers, abbesse.

-

Sœur Marie Charpentier, prieure.

-

Marie Lescuyer

-

Etiennette Matarel

-

Claude Yvonne

-

Marguerite Ameril

-

Pierrette Largentier

-

Catherine Adam

-

Catherine Giguette

-

Catherine Desmurs

-

Anne Vallier

-

Claire Nau

-

Françoise de Vassault

-

Marie Tardieu

-

Geneviève de Vassault

-

Jehanne Parent

-

Françoise de Gessé

-

Marie Allar

-

Françoise de Montgarny

-

Charlotte de Montaulieu

-

Gabrielle Ollivier

-

Marguerite Dole

-

Jacqueline Gibbes

-

Angélique de la Joutz

-

Marguerite Goulas

Claude de Beauvilliers mourut à l’âge de cinquante trois ans le 20 janvier 1626. Elle fut enterrée dans le choeur de l’église conventuelle.Sa tombe, adossée à la muraille, portait en lettres d’or l’inscription suivante :

« ci gist sœur Claude Beauvilliers de Saint Aignan, abbesse de ce lieu où, pendant trente cinq ans, elle a réduit tout son travail à la gloire de Dieu, à l’honneur de son Ordre et au bien particulier de sa maison, relevant ce monastère caduc et démoly de toutes parts, établissant la discipline en sa première forme et instruisant de paroles et d’exemples un grand nombre de filles qu’elle a reçues à profession. Priez Dieu pour son âme.

C’est Catherine de Baradat qui lui succèdera et deviendra la 22ème abbesse de Pont aux Dames (de 1626 à 1651).

Jeanne Bécu, comtesse du Barry fut exilée à l’abbaye de Pont aux Dames en 1774

Jeanne Bécu, comtesse du Barry fut exilée à l’abbaye de Pont aux Dames en 1774

Quant à l’abbaye de Pont aux Dames, elle fut entièrement détruite en 1794. Elle reçut une pensionnaire illustre pendant une année en 1774: Mme du Barry, la favorite de Louis XV, expédiée là, en exil sur ordre de Louis XVI. Sur les fondations de l’abbaye on construisit une maison de retraite pour les vieux artistes à la retraite.

Sources :

-

l’abbaye de Pont aux Dames, de Dumoulin, 1878,

-

Histoire de l’abbaye royale de Longchamp.